引言:用户体验是散热风扇的“隐形竞争力”

在硬件性能趋同的今天,散热风扇的用户体验已成为差异化关键。产品经理需将“静音、易用、美观”转化为产品DNA,通过场景化设计、情感化交互、服务化延伸,重塑用户对散热设备的认知。

一、用户痛点的“三维解构”

性能焦虑:用户对散热效果的“不安全感”

显性需求:高温报警、游戏卡顿等直观问题

隐性需求:对硬件寿命的担忧(如“长期高温是否会损坏CPU?”)

情感需求:对设备稳定性的心理依赖(如“关键时刻不能掉链子”)

噪音困扰:从“可忍受”到“零容忍”

分贝敏感度:人类对25dBA以下声音几乎无感知(如图书馆环境)

频段差异:高频噪音(>4kHz)比低频噪音更易引发烦躁

场景冲突:夜间使用时,风扇噪音与睡眠需求的矛盾

安装门槛:从“DIY乐趣”到“小白劝退”

硬件兼容性:机箱尺寸、主板接口、散热器高度的适配问题

走线混乱:RGB风扇的线缆管理挑战

调试复杂性:PWM调速、BIOS设置的进阶操作

二、用户体验设计的“产品化法则”

静音设计的“金字塔模型”

基础层:通过流体动力学优化减少气动噪音(如仿生叶片设计)

中间层:采用磁悬浮轴承、液压轴承降低机械噪音

顶层:通过主动降噪技术(ANC)抵消残留噪音(如Corsair的iCUE降噪方案)

易用性设计的“三零原则”

零学习成本:即插即用,支持主流主板自动调速(如主流CPU散热器)

零理线烦恼:采用磁吸式线缆、集成式HUB(如Lian Li的UNI FAN系列)

零维护设计:免油润滑轴承、IP5X防尘等级(如Noctua的工业级风扇)

情感化设计的“双轮驱动”

视觉美学:RGB灯效、铝合金框架、定制化贴纸(如Thermaltake的Riing系列)

情感共鸣:通过品牌故事、用户社区构建认同感(如be quiet!的“静音哲学”)

三、用户体验的“场景化落地”

游戏场景:性能与氛围的平衡术

动态RGB:与游戏内事件联动(如击杀时灯光闪烁)

一键超频:通过物理开关或软件触发极速模式(如ASUS的ROG Strix系列)

声光同步:风扇转速与音效、屏幕画面联动(如MSI的Mystic Light)

办公场景:静音至上的“隐形模式”

0dB技术:低温时自动停转,噪音趋近于零(如华硕的“静冷散热技术”)

极简设计:无光污染、隐藏式线缆(如Fractal Design的静音机箱)

能效优先:通过C8/C10能效认证,降低待机功耗

DIY场景:发烧友的“模块化乐园”

可编程LED:支持自定义灯光效果(如NZXT的CAM软件)

3D打印配件:提供官方STL文件,支持用户改造(如Phanteks的开源计划)

超频实验室:与极客社区合作,提供极限测试数据(如Gamer Nexus的评测生态)

四、用户体验的“长期主义”维护

用户反馈闭环

NPS调研:定期收集用户推荐意愿,识别痛点(如“噪音是否影响使用?”)

社区共创:通过论坛、Discord收集用户改造案例(如Lian Li的O11 Dynamic机箱生态)

快速迭代:根据用户反馈优化产品设计(如Noctua的“A系列”风扇迭代)

服务化延伸

以旧换新:回收老旧风扇,抵扣新品费用(如be quiet!的环保计划)

延长保修:提供5年甚至10年质保(如Delta的工业级产品)

订阅服务:付费获取性能优化、故障预警等服务(如Corsair的iCUE会员)

结语:用户体验是散热风扇的“终极战场”

产品经理需将用户体验视为散热风扇的“终极战场”,通过静音设计、易用性优化、情感化交互、场景化落地,构建从“功能满足”到“情感依赖”的完整链路。唯有如此,才能在红海市场中脱颖而出,成为用户心中的“隐形冠军”。

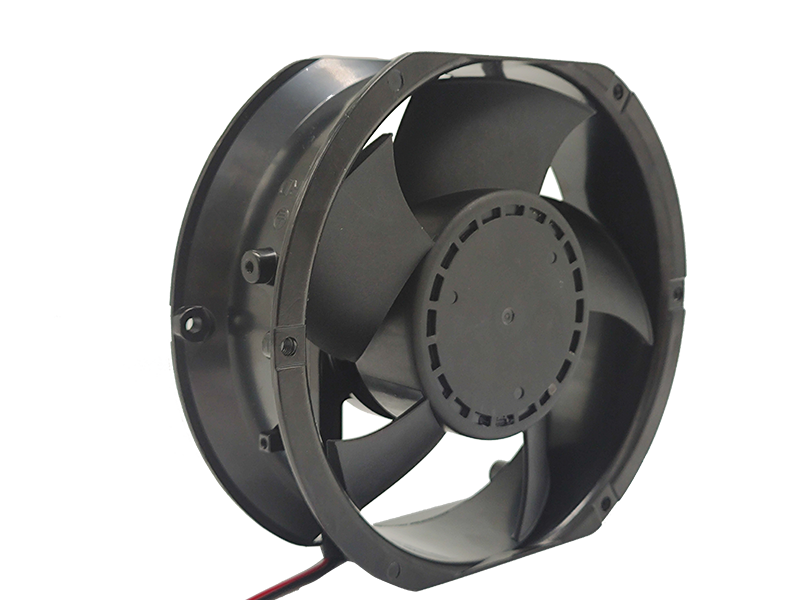

Recommended Products

主要用途:汽车充电桩

主要用途:汽车充电桩

主要用途:电子冰箱、饮水机、直饮机、逆变电源

版权所有2024 @ 深圳市优能新源电子有限公司 粤ICP备2021177049号