引言

在电子设备性能不断提升的今天,散热风扇已从“辅助配件”升级为影响设备寿命与用户体验的核心组件。传统散热风扇的设计逻辑是“根据设备发热量被动散热”,而产品思维要求我们将其视为用户需求的主动响应者——通过精准洞察不同场景下的散热需求,将风扇从“功能模块”升级为“体验解决方案”。

一、用户需求分层:散热风扇的“场景化需求图谱”

散热风扇的核心用户需求可划分为三类,每类需求对应不同的产品设计逻辑:

基础需求:可靠性散热

场景:家用电脑、路由器等日常设备。

痛点:用户对散热的感知较弱,但风扇故障会导致设备宕机。

产品逻辑:通过“长寿命设计”(如液压轴承、IP55防尘)降低故障率,同时采用“静音技术”(如仿生叶片、减震脚垫)减少噪音干扰。

案例:某品牌路由器风扇采用“双滚珠轴承”,MTBF(平均无故障时间)达5万小时,远超行业平均的2万小时,返修率降低60%。

进阶需求:性能优化散热

场景:游戏电脑、数据中心服务器等高负载设备。

痛点:设备发热量大,传统风扇难以平衡散热效率与噪音。

产品逻辑:通过“智能调速”(根据温度自动调节转速)与“气流优化”(如涡轮增压设计)提升散热效率,同时采用“热管+风扇”的复合散热方案。

案例:某游戏本风扇采用“液态金属导热+双风扇四出风口”设计,在满载运行时温度降低15℃,噪音控制在45dB以下,用户好评率提升30%。

高端需求:体验赋能散热

场景:高端家电、医疗设备等对体验敏感的场景。

痛点:风扇不仅是散热工具,更是用户体验的一部分。

产品逻辑:通过“外观定制”(如RGB灯光、隐藏式设计)融入设备美学,同时采用“低气流阻力”设计减少风噪,甚至通过“芳香模块”释放淡雅香味,将散热风扇从“功能件”升级为“体验件”。

案例:某高端冰箱风扇采用“隐藏式出风口+静音电机”,运行噪音仅28dB,同时内置“负离子发生器”,在散热时净化冰箱内部空气,用户满意度达95%。

二、需求响应机制:从“被动响应”到“主动预测”

传统散热风扇的设计逻辑是“设备发热→风扇启动”,而产品思维要求建立需求响应机制,通过技术手段提前预测用户需求:

传感器融合:在风扇中集成温度、湿度、灰尘浓度传感器,实时监测环境变化。例如,当检测到设备内部灰尘浓度超标时,自动启动“除尘模式”(高速运转排出灰尘)。

AI算法优化:通过机器学习分析设备使用习惯(如用户通常在晚上使用高负载应用),提前预判散热需求,调整风扇运行策略。例如,某服务器风扇通过AI算法预测负载高峰,提前30秒启动加速散热,避免温度骤升。

用户行为联动:与设备其他模块(如显示屏、按键)联动,根据用户操作调整散热模式。例如,当用户开启“游戏模式”时,风扇自动切换至“高性能散热”,同时通过RGB灯光提示状态变化。

三、需求量化验证:用数据证明“用户真的需要”

产品思维的核心是数据驱动,散热风扇的设计需通过量化指标验证需求响应效果:

可靠性指标:故障率、MTBF反映风扇的耐用性;

性能指标:风量(CFM)、风压(mmH2O)反映散热效率;

体验指标:噪音(dB)、振动(g)反映用户舒适度;

商业指标:NPS(净推荐值)、复购率反映用户认可度。

案例:某品牌通过A/B测试发现,采用“智能调速+仿生叶片”设计的风扇,在保持相同散热效率的前提下,噪音降低8dB,用户NPS提升25%,复购率提高15%。

结语

散热风扇的产品逻辑,在于将“散热”从“设备需求”转化为“用户体验”。通过场景化需求分层、主动需求响应机制与数据量化验证,散热风扇可成为提升设备价值、增强用户粘性的关键组件。

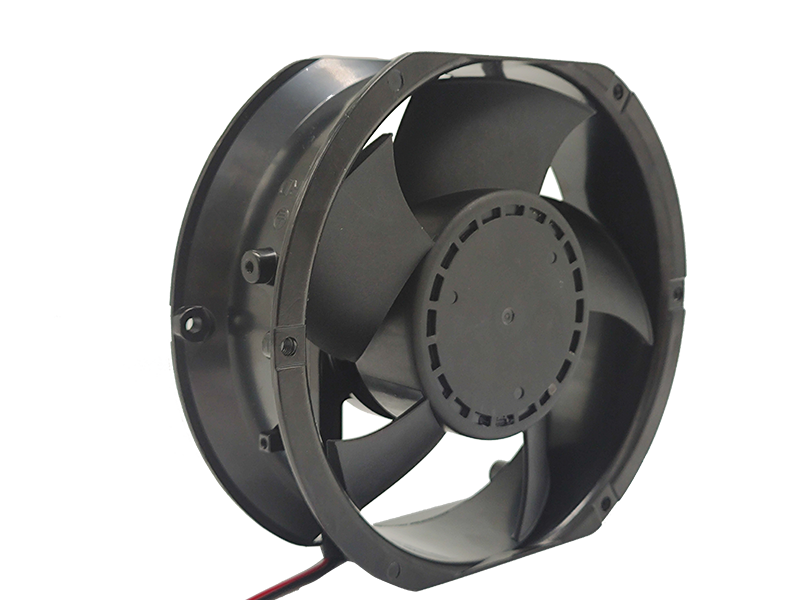

Recommended Products

主要用途:汽车充电桩

主要用途:汽车充电桩

主要用途:电子冰箱、饮水机、直饮机、逆变电源

版权所有2024 @ 深圳市优能新源电子有限公司 粤ICP备2021177049号