当人类活动突破地球边界,散热风扇正面临前所未有的极端环境考验。从火星探测器到深海钻探设备,散热系统已成为决定任务成败的关键技术。本文将深入解析极端环境下散热风扇的创新设计,揭示如何在零下130℃到300℃的温差中实现可靠散热。

一、火星环境:在红色星球的尘埃中保持冷静

火星大气压仅为地球的1%,昼夜温差超过80℃,这对散热风扇提出严苛要求:

材料韧性:采用钛合金与碳纤维复合材料,在-130℃低温下保持弹性

密封设计:双层磁流体密封技术,防止火星尘埃侵入轴承

能量自给:集成柔性砷化镓太阳能板,为散热系统提供独立能源

NASA"毅力号"火星车采用新型散热风扇,在火星冬季(-100℃)成功启动热控系统。通过特殊润滑脂与自加热轴承设计,风扇在-85℃环境中仅需15秒即可达到额定转速,确保探测器仪器正常工作。

二、深海探测:在万米水压下对抗地热

马里亚纳海沟底部压力超过1000个大气压,地热温度达300℃,散热设计需突破:

压力补偿:采用可伸缩金属波纹管,平衡内外压力差

耐腐蚀结构:陶瓷涂层与哈氏合金结合,抵抗海水腐蚀

热电转换:利用温差发电技术,将废热转化为电能

中国"奋斗者号"载人潜水器散热系统,通过相变材料与热管组合,在万米深度将舱内温度稳定在25℃±2℃。热电转换模块将15%的废热转化为辅助能源,延长潜水器作业时间30%。

三、极地科考:在零下80℃的冰原上持续工作

南极科考站设备需在-80℃环境中持续运行,散热设计创新包括:

逆散热技术:利用外部低温,通过热管将内部热量导出

低温启动:乙醇基冷冻润滑油,在-60℃保持流动性

雪能利用:收集积雪作为冷却介质,构建自然循环散热系统

某极地气象站采用逆散热设计,将服务器热量通过热管传递至室外散热片。积雪覆盖散热片形成天然冷库,使设备在-50℃环境中无需主动散热,能耗降低90%,数据采集连续性提升至99.9%。

四、太空辐射:在范艾伦带中的材料进化

近地轨道设备需承受高能粒子辐射,散热材料需具备:

抗辐射涂层:氮化硼纳米管增强复合材料,吸收宇宙射线

自修复结构:微胶囊修复技术,自动填补辐射造成的材料损伤

轻量化设计:碳化硅蜂窝结构,在保证强度下减重40%

国际空间站新安装的散热模块,采用氮化硼涂层与自修复基板。运行18个月后,材料损伤率低于0.5%,远优于传统铝基板的15%损伤率,散热效率保持98%以上。

五、工业安全:在爆炸环境中的本质安全设计

石化、煤矿等爆炸性环境对散热风扇提出特殊要求:

防爆结构:无火花电机与静压密封技术

热失控预警:光纤温度传感器实时监测热点

正压防尘:通过微正压系统阻止可燃气体进入

某油田采用本质安全型散热风扇,集成光纤传感与自动抑爆系统。当检测到温度异常时,系统在0.1秒内启动惰性气体喷射,成功预防3起潜在爆炸事故,设备安全等级达到Ex d IIB T4标准。

结语:

极端环境下的散热风扇设计,本质上是人类工程技术与自然法则的博弈。当散热系统需要在火星尘埃中启动、在深海热液口工作、在南极冰原上持续运行,材料科学、流体力学、能源技术的创新突破变得至关重要。对于产品经理而言,这些极端场景不仅是技术挑战,更是重新定义散热价值的契机——从被动降温到主动适应,从单一组件到环境交互系统,散热风扇正在成为连接人类科技与极端环境的桥梁。

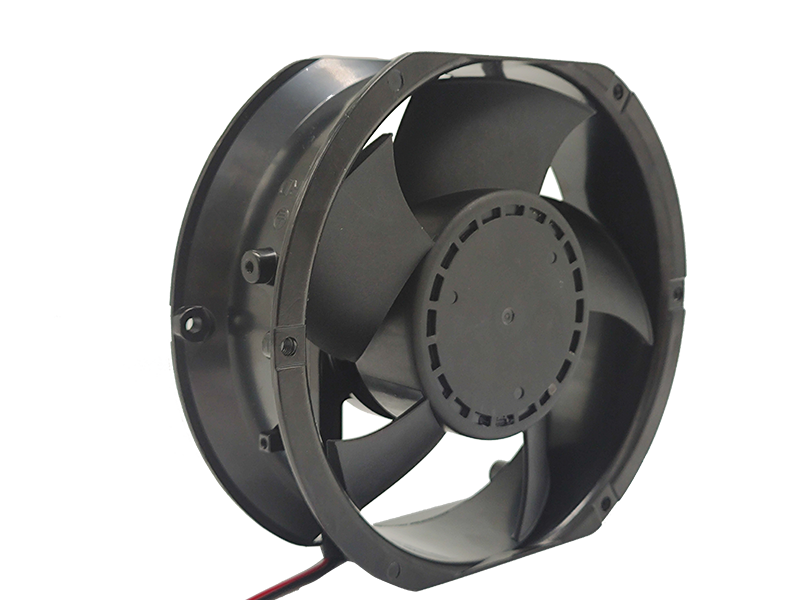

Recommended Products

主要用途:汽车充电桩

主要用途:汽车充电桩

主要用途:电子冰箱、饮水机、直饮机、逆变电源

版权所有2024 @ 深圳市优能新源电子有限公司 粤ICP备2021177049号