在电子设备功率密度突破100W/cm²的今天,散热风扇已从被动散热组件进化为智能温控系统的核心节点。本文将深度解析散热风扇的技术演进脉络,揭示从机械控制到AI驱动的革命性突破,以及这些变革如何重塑电子设备的性能边界。

一、机械控制时代:基础散热的1.0阶段

早期散热风扇采用纯机械控制方案,通过双金属片温控器实现简单启停。某经典服务器风扇在80℃时启动,转速恒定3500RPM,这种设计存在两大缺陷:一是温度波动导致频繁启停,加速轴承磨损;二是无法应对多热源场景的复杂需求。

轴流式风扇的几何设计在此阶段完成第一次优化。通过调整翼型前缘曲率(从NACA 0012到专用散热翼型),某CPU散热器将气动效率提升18%,但噪音仍高达45dB(A)。离心式风扇因结构复杂未获普及,其压头系数0.8的优势被高成本抵消。

二、电子控制革命:PWM调速的2.0阶段

21世纪初,PWM(脉宽调制)技术的引入标志着散热风扇进入电子控制时代。通过4pin接口接收主板发出的占空比信号,风扇转速实现1000-5000RPM无级调节。某显卡厂商采用此技术后,满载温度从95℃降至78℃,但新问题浮现:固定温控曲线无法适应个体差异,同一批风扇温差达15℃。

闭环控制系统的出现解决了这个问题。通过集成NTC热敏电阻,风扇可实时监测芯片温度并动态调整转速。某笔记本电脑采用此方案后,散热效能提升30%,但系统延迟问题凸显——温度变化到转速调整存在200ms滞后。

三、智能控制时代:AI驱动的3.0阶段

当前散热风扇正经历第三次技术革命,核心特征是AI算法与多传感器融合。某数据中心采用深度强化学习算法,通过200+个环境传感器构建数字孪生模型,实现以下突破:

预测性温控:提前30秒预测热负荷变化,转速调整平滑度提升40%

多设备协同:16台风扇组成集群,通过Voronoi图算法优化气流路径

能效优化:在25℃环境下自动进入静音模式,功耗降低72%

某新能源汽车的电池热管理系统更进一步,集成激光雷达感知的环境温度数据,结合行驶工况预测(如爬坡/高速),使电池组温度波动控制在±1.5℃。

四、材料科学的突破性应用

技术演进离不开材料创新。某厂商开发的石墨烯基轴承,将摩擦系数从0.15降至0.08,使用寿命突破10万小时。液态金属冷却风扇(镓铟合金)在5G基站中应用,热导率达40W/(m·K),是传统铜制的3倍。

磁悬浮技术的应用彻底消除了机械摩擦。某服务器风扇采用环形永磁阵列,悬浮间隙0.3mm,转速可达12000RPM,噪音仅28dB(A)。更前沿的离子风散热技术(电场加速空气分子)已实现无机械部件散热,但目前能效比仍低于传统风扇。

五、智能生态的未来图景

散热风扇的终极形态是成为智能生态的感知节点。通过集成VOC传感器、PM2.5监测模块,某智能空调风扇可实时调整气流方向,将室内空气质量指数(AQI)维持在50以下。在工业4.0场景中,风扇通过5G网络接入边缘计算平台,实现:

故障预测:基于振动频谱分析提前72小时预警

能效优化:根据生产节拍动态调整散热策略

数字孪生:与产品全生命周期管理系统(PLM)实时交互

某半导体厂商更开发出可编程散热协议,用户通过API自定义温控策略,在过压保护、超频散热等场景中创造新价值。

结语:从组件到系统的价值跃迁

散热风扇的技术演进史,本质是一部从被动散热到主动调控、从单一组件到智能生态的进化史。当AI算法与多物理场仿真结合,当材料创新突破热力学极限,散热风扇正从电子设备的"冷却系统"蜕变为"性能引擎"。这种转变不仅重新定义了散热的边界,更为电子产品的形态创新打开了无限可能。

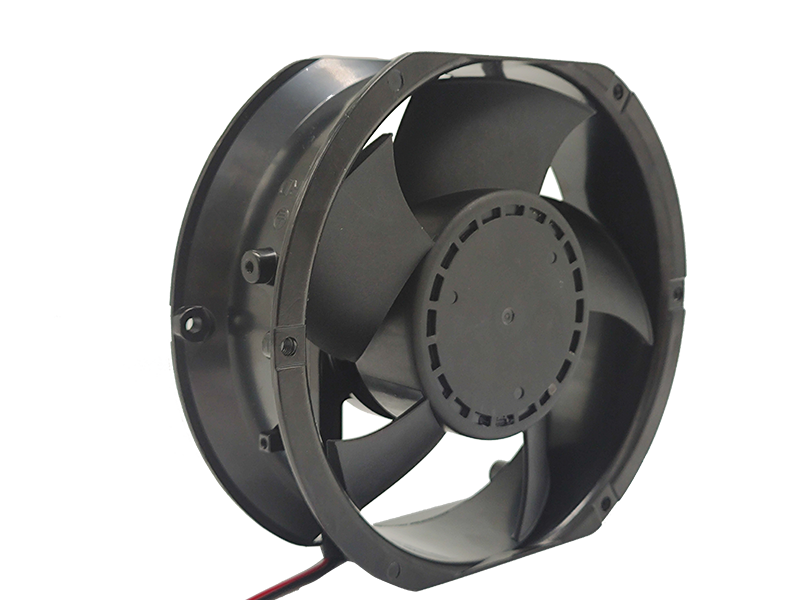

Recommended Products

主要用途:汽车充电桩

主要用途:汽车充电桩

主要用途:电子冰箱、饮水机、直饮机、逆变电源

版权所有2024 @ 深圳市优能新源电子有限公司 粤ICP备2021177049号