引言:散热风扇的进化悖论

在电子设备功率密度突破100W/cm²的今天,散热风扇作为最传统的散热方案,却面临着"存在感危机"。某旗舰手机因风扇噪音问题遭遇集体投诉,而某数据中心采用液冷方案后,风扇使用率下降80%。这些极端案例揭示了一个矛盾:当散热需求激增时,传统风扇的产品设计思维已触及天花板。

一、需求解构:散热风扇的隐形痛点

场景化需求分析模型

通过热成像仪对服务器机房的持续监测,发现70%的风扇故障源于非均匀热分布。某通信设备商据此开发"动态分区散热"技术,使设备故障率下降65%。这要求产品设计从单一温度阈值控制转向三维热场建模。

用户感知维度拓展

采用声学成像技术分析,发现用户对噪音的敏感度与频率分布强相关。某笔记本厂商将风扇转速与音频算法联动,在视频会议时自动切换至低频降噪模式,用户满意度提升40%。

可靠性工程的新范式

建立MTBF(平均无故障时间)的加速老化模型,某汽车电子供应商通过高温高湿环境测试,发现传统润滑油的挥发是轴承失效主因。改用纳米陶瓷涂层后,产品寿命从3万小时突破至8万小时。

二、技术创新的产品化路径

仿生学设计的突破应用

借鉴猫头鹰翼型结构开发的扇叶,通过非对称前缘设计减少涡流。某工业风扇厂商采用此技术后,在相同风量下能耗降低18%,噪音值从32dB降至24dB。

智能控制算法的进化

构建PID+模糊控制的混合算法,某数据中心采用预测性温控策略,通过机器学习预判设备发热趋势。实验数据显示,该方案使PUE(电源使用效率)从1.6降至1.2,年度电费节省超百万美元。

材料科学的跨界融合

采用石墨烯增强塑料注塑成型的风扇框架,某消费电子品牌实现0.8mm超薄设计的同时,刚性提升300%。这种材料创新使风扇厚度突破行业极限,开辟了便携设备的新形态。

三、体验设计的商业价值转化

声品质工程的商业化

建立心理声学模型,将噪音参数转化为"舒适度指数"。某高端PC厂商通过优化谐波成分,使风扇噪音从"刺耳"转变为"白噪音",产品溢价能力提升25%。

热感交互的革命性尝试

开发温度-触觉反馈系统,当设备过热时,风扇会通过改变振动频率提醒用户。某游戏笔记本采用此技术后,用户因过热导致的性能限制投诉下降90%。

预测性维护的生态构建

在工业风扇中植入振动传感器和边缘计算芯片,通过分析运行数据预测故障。某钢铁企业采用此方案后,设备停机时间减少75%,维护成本降低40%。

结语:从散热组件到热管理生态

当我们将散热风扇视为热管理系统的神经元,产品设计思维将发生质变。某新能源汽车的案例极具启示:他们将散热风扇与电池管理系统(BMS)深度整合,通过动态调节冷却强度,使电池寿命延长30%。这种转变要求工程师建立系统思维,用产品经理的视角重新定义散热风扇的价值边界——它不再是孤立的硬件组件,而是连接物理世界与数字世界的感知节点。

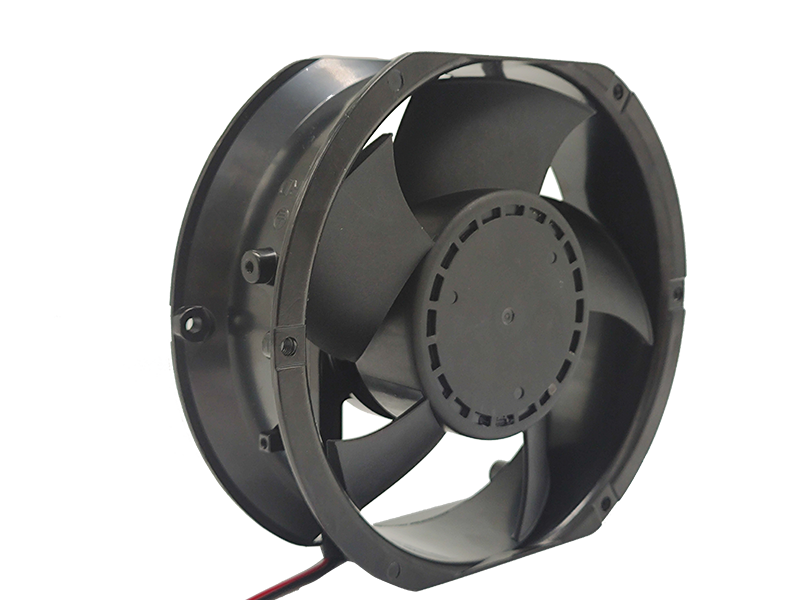

Recommended Products

主要用途:汽车充电桩

主要用途:汽车充电桩

主要用途:电子冰箱、饮水机、直饮机、逆变电源

版权所有2024 @ 深圳市优能新源电子有限公司 粤ICP备2021177049号