在消费电子市场,散热风扇的设计早已超越单纯的技术参数比拼,转而追求性能、噪音、能耗、成本等多维度的平衡艺术。作为产品经理,我们需要建立系统化的设计思维,在热力学定律与用户体验之间找到那个微妙的平衡点。这种平衡不是简单的参数折中,而是基于用户场景的深度洞察与工程创新的完美融合。

一、用户场景的精细化分层

散热风扇的设计必须建立在精准的用户场景分析之上:

消费级场景

以笔记本散热为例,用户核心诉求是"静音+轻薄"。某超极本采用12mm超薄风扇,通过优化扇叶角度实现18dB噪音,同时保持15W散热能力。

工业级场景

工业控制柜需要"高可靠性+防尘"。某工业风扇采用IP55防护等级,通过特殊涂层将粉尘附着率降低80%,MTBF达到10万小时。

数据中心场景

核心诉求是"能效比+智能调控"。某数据中心风扇通过EC电机技术将能效比提升至0.95,配合AI算法实现按需散热,PUE值降至1.1以下。

某游戏笔记本针对"高性能+便携"场景,开发可变转速风扇:游戏模式4500RPM/42dB,办公模式1500RPM/18dB,通过物理开关实现场景切换。

二、核心参数的动态平衡模型

散热风扇设计需要建立五维参数平衡模型:

风量(CFM)与静压(mmH2O)

某服务器风扇通过优化流道设计,在相同体积下实现风量提升20%,静压提升15%。

转速(RPM)与噪音(dB)

采用非对称扇叶设计,某消费级风扇在2000RPM时噪音仅25dB,较传统设计降低12dB。

能效比(CFM/W)与成本

某工业风扇通过永磁同步电机技术,将能效比提升至3.5CFM/W,虽然成本增加15%,但年节电量可覆盖成本差额。

寿命(小时)与维护成本

采用双滚珠轴承,某通信设备风扇寿命从5万小时提升至8万小时,维护成本降低40%。

体积(mm³)与散热能力

某迷你主机采用涡轮风扇,在40mm厚度下实现30CFM风量,支持TDP 65W的CPU。

三、创新材料的工程化应用

材料创新正在重塑散热风扇的性能边界:

纳米涂层技术

某工业风扇采用疏水疏油涂层,在纺织厂粉尘环境下,清洁周期从1个月延长至6个月。

液态金属轴承

某高端风扇采用液态金属轴承,将启动扭矩降低70%,最低转速可达500RPM而无停滞现象。

碳纤维复合扇叶

某赛车散热系统采用碳纤维扇叶,重量减轻40%,抗振动能力提升3倍,适应300km/h行驶工况。

某无人机散热系统集成纳米涂层+碳纤维扇叶,在-40℃~85℃温域内保持稳定性能,同时重量较金属扇叶减轻60%。

四、用户体验的隐性工程

散热风扇的设计需要关注那些看不见的用户体验维度:

心理声学优化

通过频率调整避免共振,某笔记本风扇将噪音频谱移至人耳不敏感区间(1000-2000Hz),实际噪音感知降低30%。

热触觉反馈

在风扇框架集成温度指示LED,某高端机箱通过颜色变化直观显示散热状态,蓝色(正常)→黄色(预警)→红色(危险)。

安装便利性

开发快拆式风扇设计,某服务器风扇通过磁吸式固定,维护时间从10分钟缩短至30秒。

某智能家居中枢采用心理声学优化+热触觉反馈方案,在运行状态下噪音感知低于环境底噪(25dB),同时通过LED颜色变化让用户直观感知设备状态。

结语:

散热风扇的设计哲学是工程理性与用户体验的完美融合。当设计师能够在0.1mm的扇叶厚度调整中看见用户体验的提升,在1dB的噪音降低中感知用户价值的创造,散热风扇就不再是冰冷的机械部件,而是承载用户信任的科技艺术品。这种平衡艺术的核心,在于始终以用户场景为原点,用工程创新解决真实痛点,最终实现"无声处见惊雷"的产品境界。

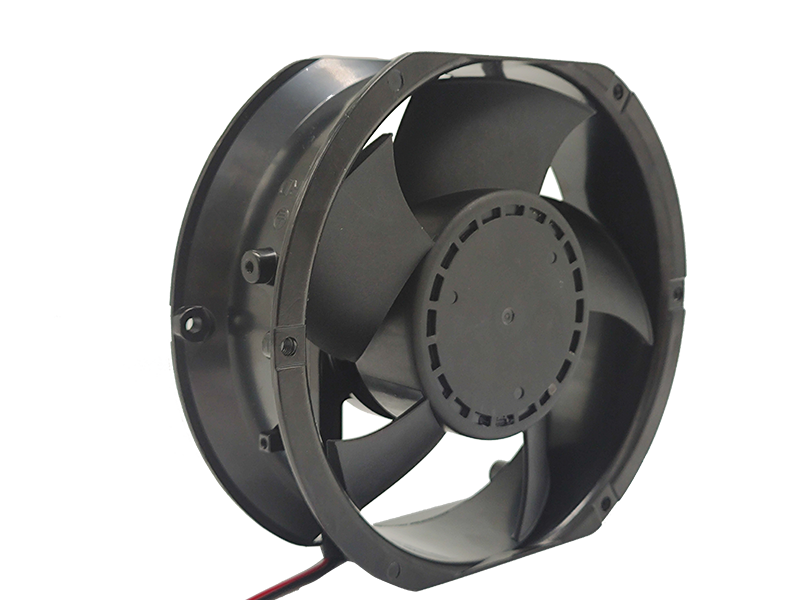

Recommended Products

主要用途:汽车充电桩

主要用途:汽车充电桩

主要用途:电子冰箱、饮水机、直饮机、逆变电源

版权所有2024 @ 深圳市优能新源电子有限公司 粤ICP备2021177049号